JRのホームで電車待ちをしていたら、初めて見るデザインの電車が来ました。

『お茶の京都』と書いてあります。

乗った路線はJRおおさか東線で、この路線には今まで何回か乗りましたがラッピング電車が来たのは初めてです。

それにしても、ここは大阪なのに(しかも京都と電車が繋がっている路線でもないのに。いや、もしかしてどこかで繋がってるのか…?)「お茶の京都」っていう電車が入ってきてビックリしました。

JR西日本『お茶の京都トレイン』

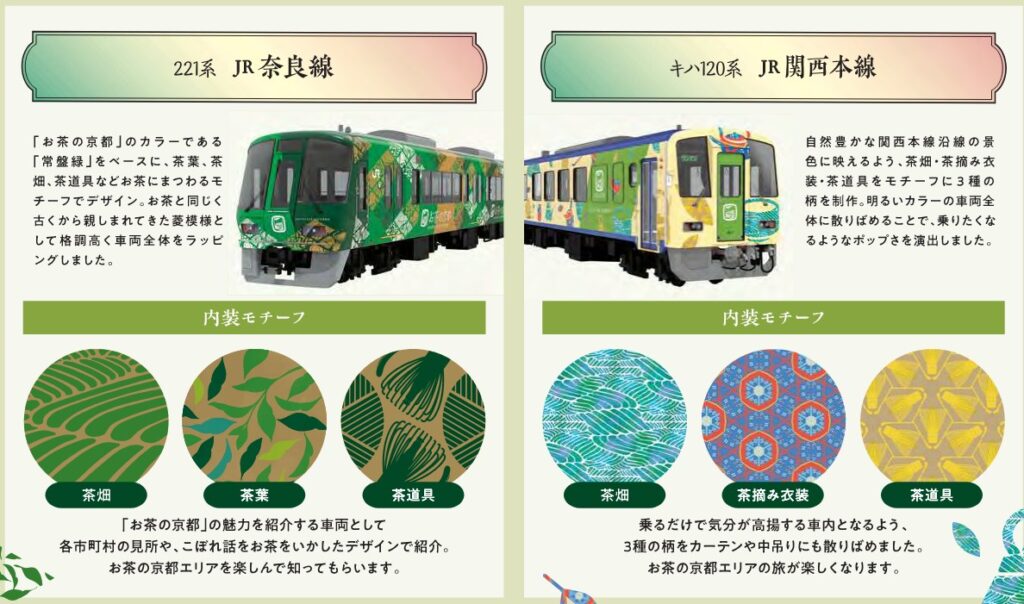

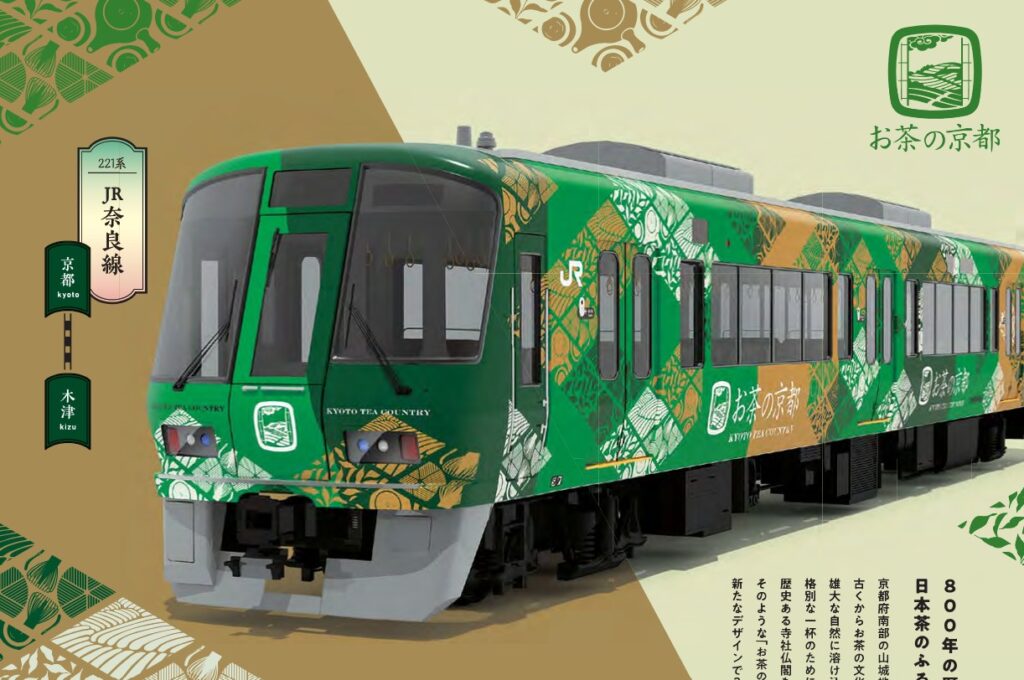

こちらの電車、JR西日本のホームページによると『お茶の京都トレイン』というラッピングトレインで、2023年3月から京都や奈良で走っているそうです。

ちなみに私が出会った電車は、普段JR奈良線で運行している221系という電車。

私が見た車両には『サハ220-24』という表示がありましたが、電車に詳しくないので違いが分かりません(汗)

JR関西本線ではキハ120系が運行していて、こちらは違うデザインの車体になっています。

どっちのデザインもおしゃれで、車内の内装も特注で吊り広告も全面『お茶の京都』の広告です。

とっても上品で、大阪のラッピング列車とは全然違います(笑)。さすが京都だなと思いました。

お茶の京都とは何ぞや?

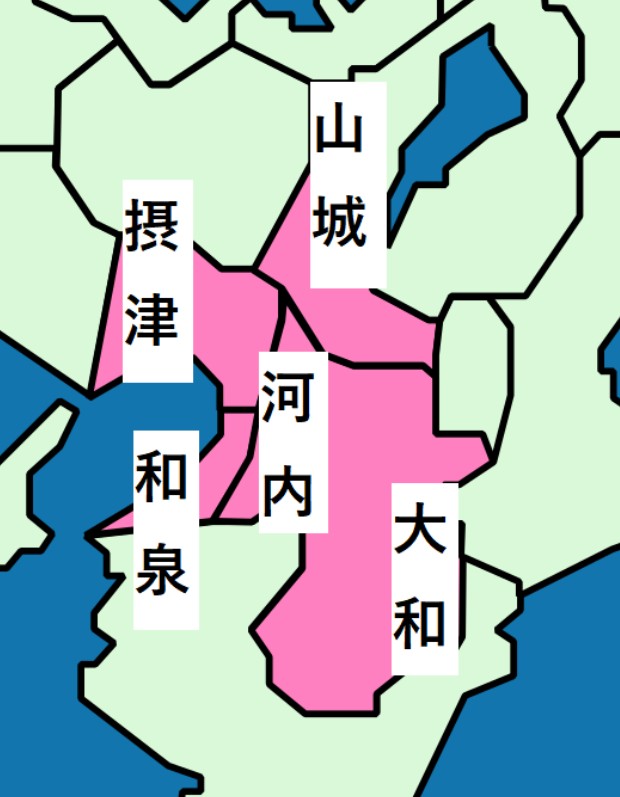

京都府の南のエリアは、昔の名前で言うと『山城国』になるのですが、そこは日本茶が生まれた場所なんだそうです。

日本史で『山城国一揆』というのを習ったのを覚えておられるかもしれません。

昔の『五畿』のうちの1地域になります。(上の図の転載元:ウィキペディア)

『山城国』のエリアを今の地名では、宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・木津川市・久御山町・井手町・宇治田原町・笠木町・和束町・精華町・南山城村のエリアになります。

日本茶の歴史は、ここ京都山城エリア「お茶の京都」から始まりました。

時の天下人に引き立てられながら、お茶を育む技術と文化は花開き、今もなお受け継がれています。

そんな「お茶の京都」には、お茶の産地ならではの風景やグルメ、お茶にまつわる文化体験があります。

800年の歴史に磨かれた、ここでしか味わえない特別な旅をお楽しみにください。引用元:京都府ホームページ

この日本茶800年の歴史と景観を、世界文化遺産登録を目指してPR活動の一環で、この『お茶の京都』のラッピング電車の制作に至ったようです。

ということで『お茶の京都』というのは、『お茶のルーツとしての京都』のPRということが分かりました。

それにしても、とっても上品で美しいデザインで、さすが京都だなと思いました。

特に初見でこの美しい緑色に目を奪われました。

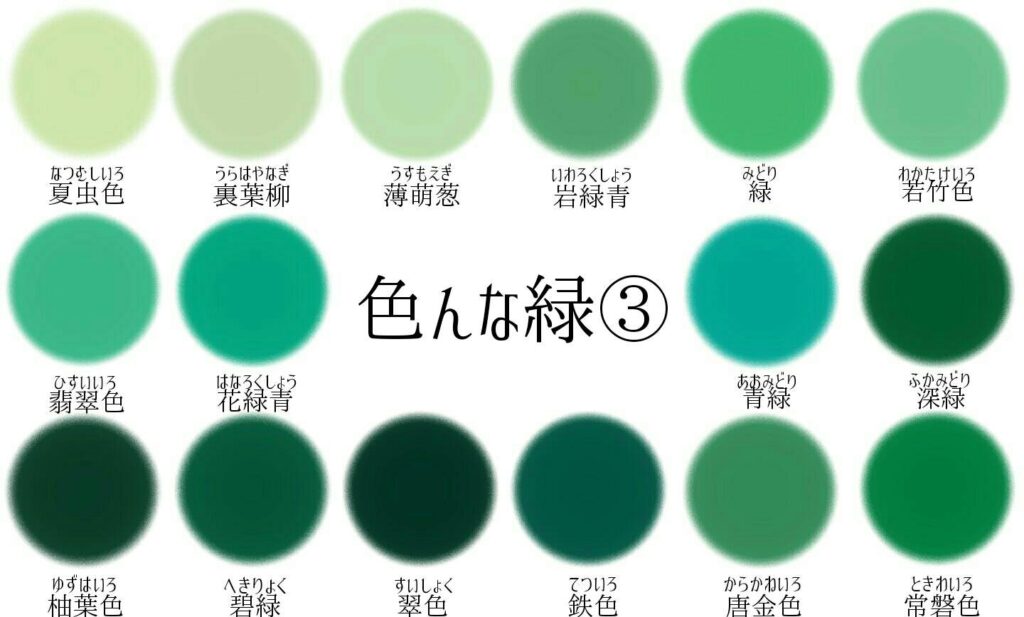

常盤緑(ときわみどり)とは

この車体のメインカラーに使われている色は、『常盤緑(ときわみどり)』という色だそうで、日本古来からある伝統的なカラーです。

AIさんに聞いてみたんですが、松や杉などの常緑樹の葉のように、一年中変わらない深い緑色のことを『常盤色(別表記で『常磐色』/英語ではエバーグリーン)』と古来から表現していたようです。

『常盤』または『常磐』は、「常に変わらない」という意味で、縁起の良い色とされてきました。

お茶の葉を連想させるようなきれいな緑色で、またこの列車に会いたいな~と思いつつ、目的地に着いたのでお別れしました。

おわりに

JRおおさか東線は、開業当初大阪駅までつながらなくて不評だったんですが、去年大阪駅と繋がった途端に超便利な路線に変身しました。

いつもは黄緑色の電車か、大和路快速という白い電車なのですが、思いがけずきれいで豪華な電車に乗れてちょっと嬉しかったです♪

この日は天気が悪くて全体的に写真が暗いのですが、できればお天気のいい日にもう一度出会いたいです。

コメント(承認制★反映までしばらくお待ち下さい)

京都と言えば、お上品なのですねw

対比する大阪のラッピング電車というのも、どのようなものか興味あります♪

しかし、車体と社内の広告まではよくあるのですが、椅子のカバーまで統一するとは流石ですね。

アンミカさんによると、都と言えば、お上品なのですねw

対比する大阪のラッピング電車というのも、どのようなものか興味あります♪

しかし、車体と社内の広告まではよくあるのですが、椅子のカバーまで統一するとは流石ですね。

アンミカさんによると、白は200種類あるそうですが、緑も豊富そうですねw

たたとあさん、こんばんは。

コメントありがとうございます。

対比する大阪のラッピング電車は阪神タイガーズのラッピング電車です。

テレビでしか見たことないのですが、今度出会ったら写真とってアップしますね。

京都とはお隣同士なのにこんなに文化や雰囲気が違うなんて不思議ですw

しかも車内までコーディネートされててすごい豪華な列車でした。

>アンミカさんによると、都と言えば、お上品なのですねw

そうです、結局昔も今もみやびな『都』なのですw

一つの色にたくさんの種類と名前があるのは日本だけみたいですね。

記事中の緑色の説明イラストも全部で4枚ありました。

こんにちは。。

たしかに、“お茶の京都”といわれても(^_^;)

なるほど、お茶のルーツは京都なのですか^^

宇治茶ぐらいならわかります。。

他にもさまざまな銘柄茶があるのでしょうけれど、

なんかどれも高級品そうです(*^_^*)

とにもかくにも、利便性が向上してなによりです^^

コスモさん、こんばんは。

コメントありがとうございます。

そうですよね、京都といえば『宇治茶』ですよね!

今となっては京都よりも他の都道府県の方がお茶の産地として有名ですね。

現代の京都のお茶ってなんだか高級品というか

『茶の湯』みたいな非日常っぽいイメージがあるんですよね~。

我が家など関西人なのに京都のお茶は自宅では全く飲まなくて

親戚が送ってくれる『猿島茶』を日常的に飲んでいますし。

おおさか東線のおかげで大阪駅に出る選択肢が増えて

奈良や大阪東部の人は喜んでいるみたいですw