先日来より取り上げている「筑前橋」に関連して、筑前黒田藩の蔵屋敷があった跡地にある「三井中之島ビルディング」の周辺を、短い時間でしたが軽く散策してみました。

新しく建て直されたビルが多いためか、周辺もよく整備されていて、お花がたくさん咲いていました♪

中之島三井ビルディング・北側(堂島川沿い)で見つけたお花

ビルの写真がグーグル・ストリートビューですみません。スマホしか持って行っていなくて、ビルが写真に納まりきらず・・・

そして、隣のダイビルもそうだったんですが、裏も表もどちらも全力できれいに設計されているのでw、どちらがビルの正面玄関か分からず(汗)。

そのため、独断と偏見により、堂島川に面している北側からご紹介します。

上の画像の左側、ビルの側面に丸みのある建物が「中之島三井ビルディング」、その奥が「中之島ダイビル」、さらに奥が「ダイビル本館」です。

ちなみに、下の地図で見ると、前回も貼付してしまった恥ずかしい地図ですが、右上の赤く色を塗った部分が「中之島三井ビルディング」、真ん中下の緑色で塗った部分が「(現在の)筑前橋」です。

この「中之島三井ビルディング」の北側の地下には、堂島川沿いに京阪電鉄・中之島線が走っているのですが、この渡辺橋駅・3番出口の前(後ろ?)で、とっても綺麗な大輪の赤いバラを見つけました。

ほとんどの道行く人が、歩みを止めて見入ってしまう位、存在感がありました。品種のプレートがなかったので、名前が分からずじまいで残念です。

せっかくのバラがピンボケですみません(汗)。3番出口のすぐ前だという雰囲気が伝われば・・・w

ここのバラは、品種のプレートがあるものとないものがあったり、早咲きのものや、まだつぼみの遅咲きのものがあったり、正式なバラ園というのではなく、いろんなバラがバランスよく植えられている、都会のオアシス、という感じ。

訪れた5月初旬の時点では、全体的な開花状況はまだ半分以下のようでしたが、品種が分かるもので、きれいに咲いていたものは「ヨハン・シュトラウス」。

大輪のバラなのですが、優しくて柔らかな印象のバラでした。とっても上品で、この日一番気に入ったお花です♪

道路側には直立性のバラが植えられていたのですが、1.5m~2mと、かなり背が高かったです。

「バーブラ・ストライサンド」や「ネプチューン」もありましたが、まだつぼみでした。

次回肥後橋を訪問する時にまたこのエリアを訪れて、今回咲いていなかったバラを見てこようと思います♪

下の写真、ピンクのバラの後ろの堂島川と阪神高速のむこう側(北側)は、もう梅田(西梅田・JR大阪駅桜橋方面)になります

これから咲くバラもたくさんありましたので、中之島のバラ園に来られる方は、中之島の少し西の方まで足を延ばされてみてはどうでしょう?

中之島三井ビルディング・南側(土佐堀川沿い)

今度は、土佐堀川に面している南側です。

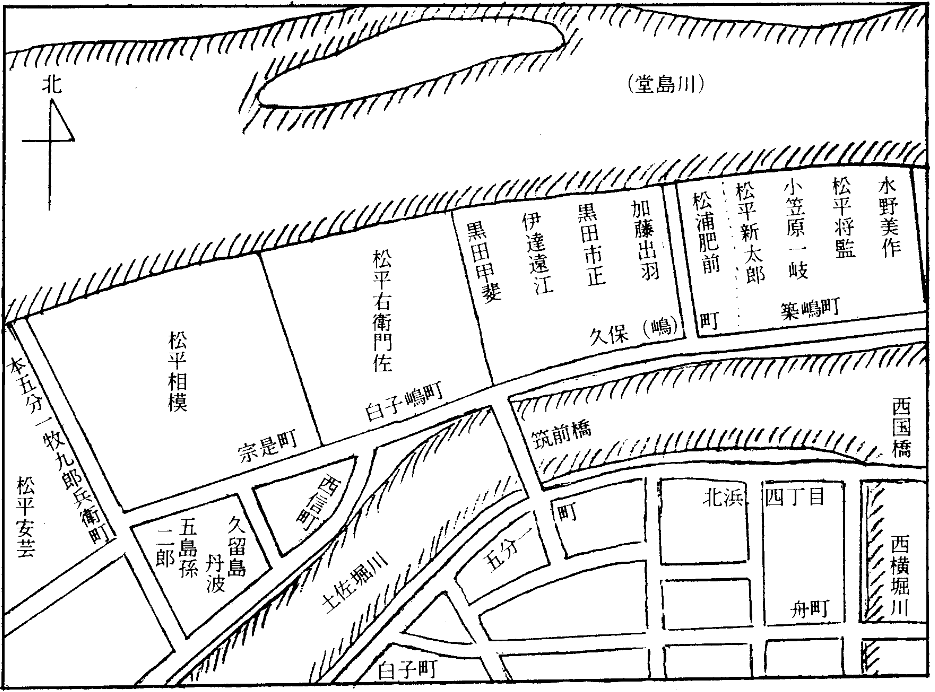

実は前回の記事を書いた後に、何もグーグルマップに手書きで色を塗らなくても、もっと分かりやすい地図をネットで発見してしまいましたwww

ちゃんとした江戸時代の橋の位置が記されている古地図です。

黒田藩の蔵屋敷があった辺りは、昔の町名で白子嶋町、お隣のダイビルと関電ビルディングのある場所は、昔の町名で宗是町で、因幡広島藩の蔵屋敷がありました。

画像転載:福岡藩大坂蔵屋敷の成立と構造

この因幡広島藩の蔵屋敷は、当時の大坂にあった蔵屋敷の中で最大級の規模を誇り、総面積は3700坪。

3700坪と言われても想像できませんが、大阪でも有名なダイビル本館と関電ビルディングがすっぽり入るエリアです。

この古地図を見てビックリしたのは、昔の筑前橋の位置が正確に分かったこと以外に、道路まで昔のままで、古地図左下部分の分かれ道もちゃんと現在まで残っていたこと。

二股の分かれ道の所には旧町名の石碑と、何やら昔の道標みたいなものが。

ちなみに、この分かれ道の石碑や花壇のある辺りには、現在は「三井ガーデンホテル大阪プレミア」がありますが、古地図によると、江戸時代には、豊後日出藩(ひじはん)と豊後森藩のお屋敷があったそうです。

豊後(今の大分県の辺り)の歴史は、私は全然知らないのですが、江戸時代は「豊後〇×藩」みたいな名前の、5万石前後の小さな藩が集まる地域だったみたいですね。

画像転載:グーグル・ストリートビューより

余談ですが、豊後日出藩は小さな藩ですが、藩祖のお父さんは、豊臣秀吉の奥さん・北政所(おね)のお兄さん・木下家定なんだそうです。(分かりにくいので逆に言うと、藩祖の叔母さんにあたる人が北政所、ということ。)

ちなみに、北政所の甥というと戦国時代ファンはピンと来るのですが、日出藩・藩祖の木下延俊の兄弟には、あの小早川秀秋がいます。

秀吉の家族が栄達を重ねていく様はドラマでよく見ますが、奥さんのおねさんの家族(木下家)はあまり詳しく描かれることがないので、北政所のお兄さん(の息子)が大名として九州に領地を拝領して明治維新まで脈々と続いていたとは知りませんでした。

この古い道標、何が書いてるのか、右左の文字以外よくわからず、帰ってから検索しても、石碑の文字を説明してくれている情報に出会うことができませんでした。

(とりあえず、右に行ったらなんちゃらで、左に行ったらなんちゃら、というのは、なんとなくの雰囲気で分かりましたw)

そして、もう一つの新しい石碑は、因幡広島藩のあった宗是町の旧町名継承碑。

この二股の分かれ道を左側に進んでいけば、筑前橋に行くことができます。

左側の道路沿いには、フレンチ・ラベンダーでしょうか。キレイに手入れされたお花が咲いていて、紫の絨毯のようにキレイでした。

大阪市の街中のビル街でこんなにまとまってラベンダーが植えられているのは、あまり見たことがなかったので、偶然とはいえ、ちょっとトクをした気分に・・・♪

今回は、家族の病院の検査の時間待ちの間に、大急ぎで散策したので、狭いエリアしか動けませんでしたが、また機会を作って、古地図を見ながらお散歩してみたいです。

なかなか土地勘のない場所のお話は難しいのですが、今も大阪の商業の中心である場所は、江戸時代にも商業の中心だったということが、なんとなくでも伝わると嬉しいです。

コメントありがとうございます!

こんにちは!

前回コメントはせかしてしまったようです、すいません。。

私のブログでもちょっと実験してみたのですが、特に何もしなくても『承認待ち』の表示が出ましたね。

何でしょうね!?

って、全く違うことを書いてしまいましたが、

おねのお兄さんも、木下なんですね。

秀吉も木下ですよね!?

知らなかった。。

学生時代、北政所とか淀君とか区別がつきませんでしたが、

『おね』が北政所で、『茶々』が淀君だと覚えやすい。。

ん、また、変なこと書いたww

たたとあ さんへ

いえいえ、謝るのは100%私の方で、本当に申し訳ありませんでした。

手動承認にしないと外国語のスパムコメントが入るし、コメントをいただいてから承認するまでのタイムラグをどう管理したものかずっと悩み続けています。

>おねのお兄さんも、木下なんですね。

>秀吉も木下ですよね!?

そうなんですよ!

元々違う苗字だったのですが、秀吉が偉くなってから「お前ら俺の元の苗字の木下姓名乗ってもいいよ♪」となったみたいですw

確かに北政所と淀君は、ややこしいですね。

関西に住んでいると、秀吉から淀にある城を住居としてプレゼントされたから「淀君」と覚えることができるのですが、土地勘がない他の地方にお住まいの方は難しいと思います。

ちなみに私は時代劇が好きなので、時代劇で覚えましたw

こんにちは。。

今の様子、筑前黒田藩の方がご覧になったら、腰抜かすでしょうね^^

私が知ってるビル郡は、約30年前の東京都心程度のものなのですが、そこと比較すると、なんだか洗練された街なみのような。。。

植栽が多いのと、あとはバラの効果でしょうか♪

あとはやっぱり、川があると、雰囲気もかわってくるような気もします。。

道路などが以前のままの状態で残されているところも、まちをつくられた方々の工夫を感じます~♪

コスモ さんへ

東京は規模でもオシャレ度でも大阪とは天と地ほどの差があり、もう別格ですね。

子供の時は、新幹線に乗って親戚の住む東京に行くのが毎年の楽しみでしたが、30年前でも、今現在の大阪と同じぐらい洗練されていたように記憶しています。(完全におのぼりさんで恥ずかしいですがwww)

この筑前橋や肥後橋の周辺は、近年になって大阪とは思えない位オシャレに変貌を遂げたので、雰囲気がちょっと東京っぽいなと感じることがあります。

この辺りには川があるので、かろうじて大阪かなという雰囲気をとどめているという感じです。

>道路などが以前のままの状態で残されているところも、まちをつくられた方々の工夫を感じます~♪

コスモさんにそう言われて気づきましたが、これはきっと、わざと以前のまま残したんですね。

分かれ道のままにしたら、縦長の敷地に小さなビルしか立てられないだろうに・・・と思ったのですが、あえてそのままにしたに違いないです。

と、あらためて今気づいて、地図を二度見した次第です(笑)